近期,美军YFQ-42A和YFQ-44A两款无人僚机相继完成首飞,标志着美国空军在“协同作战飞机”项目上迈出关键一步,然而这两款被寄予厚望的无人机仍停留在测试阶段,尚未完成全部验证,距离实战部署仍有距离。

与之形成鲜明对比的是,中国两款忠诚僚机已正式挂载军籍编号,投入实战应用,这一进展不仅凸显中美在无人作战领域的发展节奏差异,更折射出双方在战略路径、技术理念及战场需求上的深层博弈。

双剑合璧不玩高低配

当许多人的目光还聚焦在中美之间谁能率先拿出“忠诚僚机”的实物时,一个更深层次的变革已经悄然发生,这不仅仅是一场技术上的赛跑,更像是一场关于未来空战哲学的思想交锋。

与其纠结于谁先谁后,不如换个角度看看,这场变革的真正意义,远远超出了“后来居上”这个简单的标签。它揭示的是一套完全不同的体系构建逻辑。

当中国的无人僚机已经获得正式的军方编号,并堂而皇之地出现在公开阅兵的队列中时。

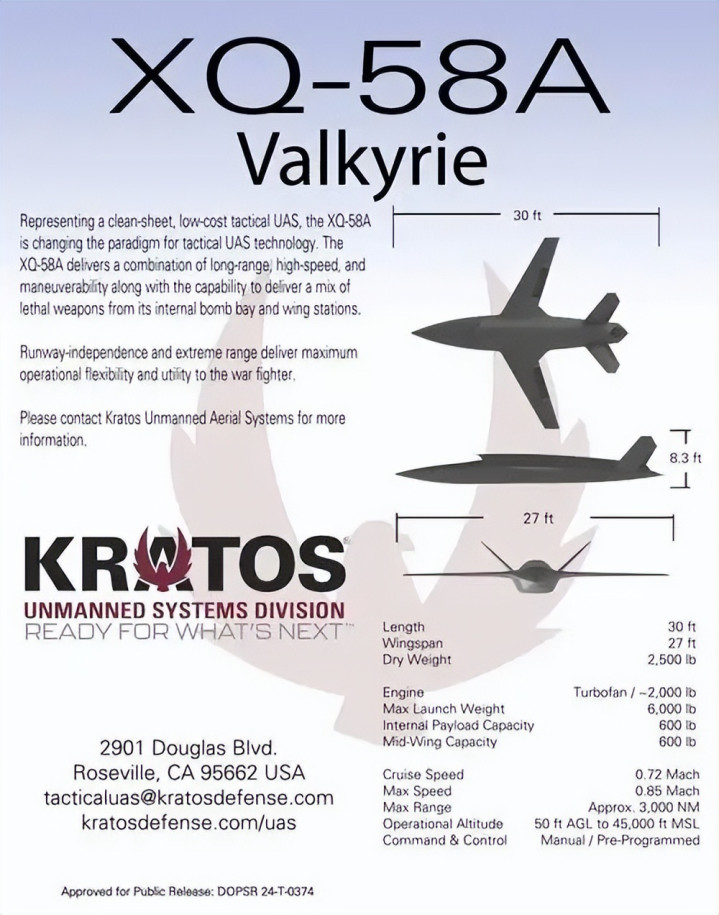

大洋彼岸的美军,尽管最早提出了这个概念,其对应的项目,如XQ-58“女武神”验证机,以及代号YFQ-42A和YFQ-44A的计划,似乎还停留在早期测试或者模型验证的阶段。

这种时间差背后,隐藏的并非简单的执行力问题,而是一种根本性的思维差异。

观察中国展示的两款无人僚机,你会发现一个非常有意思的现象,它们的气动外形简直是天差地别,这绝非偶然,更不是什么“高低搭配”的粗暴组合。

这背后,是一种将传统战斗机复杂功能进行“解耦”,然后在不同平台上做到极致的设计哲学。

其中一架编号为53431的无人机,其设计语言充满了攻击性,它采用了独特的兰姆达翼(λ翼)布局,机翼后缘还带着内凹的锯齿状,整个姿态就是为亚音速下的灵活动作和巡航效率服务的。

它的进气道位置非常激进,几乎顶到了机头,这种设计只有一个目的,保证飞机在做出大攻角等高难度机动时,发动机依然能稳定地“呼吸”。

这样的设计,让它成为了有人战斗机名副其实的“贴身保镖”,能够在视距内的激烈格斗中,与长机一同翻飞缠斗。

而另一款无人机,则走向了另一个极端,它采用了极其简洁的无尾飞翼布局,这种构型天生就是为了高速飞行而生,在超音速状态下阻力极小。

更绝的是,它的进气道被巧妙地藏在了机身背部,是一种被称为“加莱特进气道”的设计,这种布局不仅能被机身有效遮挡,大幅增强雷达隐身性能,配合已经确认使用的涡扇-10系列发动机,赋予了它实现超音速巡航的巨大潜力。

它的战术角色,显然不是近身肉搏,而是作为一把“穿透利刃”,悄无声息地渗透敌方防空网,执行侦察任务,或者为后方的远程火力提供精确引导。

你看这套组合拳的逻辑就很清晰了,“机动性”和“速度与隐身”,这两个在单一平台上往往需要相互妥协的性能指标,被彻底分开。

在两个专门的无人平台上分别做到了极致,这使得整个作战单元的综合效能,实现了一加一远大于二的效果。

大脑后置风险我来扛

如果说硬件设计上的“功能解耦”是这场革命的骨架,那么指挥关系的重塑,就是它的灵魂,这套体系最核心的变革,在于它彻底改变了有人战斗机在空战中的角色定位。

传说中的双座型歼-20S,它根本就不是什么教练机,它的后座,坐的不是学员,而是一位“无人机指挥官”,这个角色的出现,标志着有人战斗机的功能,正在从“一线尖兵”向“战术大脑”转变。

未来的空战场景里,飞行员将不再需要亲自驾驶战机冲入最危险的空域,他们会像一个运筹帷幄的指挥官,在相对安全的后方,处理海量信息,做出关键决策。

而那些脏活、累活、危险的活,全都交给了无人僚机,这些不知疲倦的钢铁战士,可以作为前沿的“移动传感器”,将态势感知的边界无限前推,也可以作为可消耗的“空中盾牌”,去承受敌人的第一波火力,为主力创造攻击窗口。

它们还能执行超越人体极限的高G机动,去引诱、消耗敌机,有人机则像一位冷静的刺客,在无人僚机创造的绝佳时机下,从容地发起“致命一击”。

这种被称为“A射B导”的协同模式,将感知与打击环节彻底分离,极大地拓展了作战空间和战术灵活性,这与美军早期像“捕食者”无人机那样,简单地挂上导弹进行对地攻击的初级应用,已经完全是两个维度的概念了。

思维破局才是真超车

走到这一步,绝非一蹴而就,它背后,是中国军工体系从工业实力到作战理念的一次全面成熟。

一个非常有说服力的细节是,那款高速无人机确认使用了涡扇-10系列发动机,敢于将这种高端涡扇发动机装在无人机上,本身就传递出一个强烈的信号。

中国的航空发动机产业已经相当成熟,产能不仅能满足主力有人战机的需求,甚至还有余力来支持无人机的批量生产。

而这也直接驳斥了外界长期以来对中国航发能力的种种质疑,也为这套宏大体系的建立,提供了最坚实的物质基础。

但比物质基础更重要的,是思想上的突破,有人分析,美军在无人协同作战领域的实践之所以出现滞后,可能源于一种作战理念上的“路径依赖”。

长期以来,美军习惯于依靠单一平台的代差优势来取得胜利,这种“平台中心战”的思维根深蒂固,或许在一定程度上固化了他们的创新思路。

而中国作为追赶者,反而没有这种历史包袱,更早地开始探索非对称的体系作战路径,现代战争的核心竞争力,早已不是某一件装备的性能有多么极致,而是能否将不同的作战单元高效地整合起来,形成一个致命的作战网络。

可以说,中国的这套实践,给全球军事界展示了未来空战的一种可能的发展方向,这标志着中国的军工发展,已经进入了一个根据自身战略需求和对未来战争的理解,来独立进行创新的“自由王国”阶段。

结语

所以当我们再讨论“忠诚僚机”时,或许不应该再简单地将其视为一件新式武器,它更像是一场深刻军事思想革命的具象化体现。

中美无人僚机发展的“时间差”,既是技术积累的体现,更是战略选择的结果,中国以实战需求牵引技术突破,通过体系化整合与快速迭代,在无人作战领域实现了从“追赶”到“领跑”的跨越。

美国虽在基础技术储备上仍有优势,但面临成本、进度与战术整合的多重压力,未来无人僚机的竞争将超越单一装备比拼,演变为作战理念、体系架构与战略意志的全面较量。

而在这场重塑未来空战规则的竞赛中,谁能更精准地把握技术脉动与战场需求,谁就将占据主动权。

不知道您对此有什么看法呢?欢迎在下方评论区留下你的想法,喜欢文章的话记得点赞关注我们下期再见。

信源:

《一周军评:奇形怪状的无人机新时代》——观察者网——https://baijiahao.baidu.com/s?id=1841944272979192310&wfr=spider&for=pc

《晨枫:详细分析阅兵展示的空中力量有多强》——观察者网——https://baijiahao.baidu.com/s?id=1842305057544011414&wfr=spider&for=pc

昆明配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。